게슈탈트란?

->‘개체에 의해 지각된 자신의 행동 동기’

->자신의 유기체 욕구나 감정을 하나의 의미 있는 행동 동기로 조직화하여 지각하는 것.

->환경과의 관계 속에서 형성되며 해소되는 개체의 행동 동기.(즉, 개체의 욕구나 감정 그 자체가 게슈탈트는 아니라는 거다. 개체가 이들을 자신이 처한 상황과 환경을 고려하여 그 상황에서 실현가능한 행동 동기로 지각하는 것이 ‘게슈탈트’ 다.)

게슈탈트를 형성하는 이유:

è 우리의 욕구나 감정을 하나의 유의미한 행동으로 만들어서 실행하고 완결짓기 위해.

è 즉, 이들을 환경과의 접촉을 통해 해소하기 위해.

창시자 소개

Fritz Perls (1893-1970)

-1893년에 독일 베를린의 중하층 유태인 가정에서 태어남.

-의학을 공부했으며 , 정신과에서 전문의 과정을 밟음.

-일차 세계 대전 후인 1921년에 의사로서 졸업을 함.

-1925년부터 7년간 정신분석 수련

-1926년에 Kurt Goldstein 의 assistant 가 됨.

(그로부터 전체로서 통합된 유기체 이론을 배움)

-1930년도에 Laura Perls 와 결혼함.

-1934년도에 히틀러의 탄압을 피해 남아프리카로 간 뒤 정신분석 학회창립

-1936년도에 세계 정신분석 학회에서 ‘구강적 저항’ 이론을 발표함

(그러나 프로이트는 이 이론을 거부했고, 이로 인해 펄스는 프로이트의 보수적인 태도에 실망하여 정신분석으로부터 멀어지기 시작함)

- 1942년에 프로이트의 공격 본능이론을 비판하는 이론을 개발함. [자아,배고픔,공격]이란 책을 발간.

-1951년도에 헤퍼린, 굳맨 등과 공저로 ‘게슈탈트 치료’ 책을 발간함. 그리고 ‘알아차림 이론’(Awareness Theory)을 정립함. 그리고 ‘게슈탈트 치료’ 라는 용어를 처음으로 사용함.

-1952년도에 The New York Institute for Gestalt Therapy 를 설립함.

-1960년도에 정신분석이 점차 퇴조하기 시작함. 게슈탈트 치료가 학계에서 인정받기 시작함.

-1970년도에 77세의 나이로 사망. 게슈탈트 치료는 구미 에서 가장 인기있는 치료법 중 하나가 됨.

Laura Perls (1905-1990)

-1905년도에 독일의 Pforzheim 에서 태어남.

-어릴 적부터 음악과 무용을 배움.

-16세가 되던 , 1921년도에 심리학에 관심을 가지기 시작.

-결혼

-1951년도에 펄스와 함께 책을 발간함.

-1952년도에 The New York Institute for Gestalt Therapy 를 설립함.

인간관(The Human Nature)

(1) 실존 철학과 , 현상학, 장 이론에 기반함.

è 실존 철학의 영향: 사람들은 세계가 어떻게 존재하는 가를 인식하지 못하도록 방해하거나 회피하는 인습적 사고 맥락 내에서 움직인다. 이는 자기 자신, 세계와의 관계, 개인의 선택에 있어서 특히 그러하다. 이것은 두려움(dread),죄의식(guilty),불안(anxiety) 등의 감정을 일으키는데 , 이 자기기만 적인 태도는 뚜렷한 근거 없이 생활의 기초가 된다. 이것은 세계 안에 있는 개인의 진실에 기초를 두고 있지 않다. 그래서 , 게슈탈트 치료는 자신의 삶을 의미있게(meaningful) 책임(responsibility)질 수 있는 존재 방식을 일깨우고자 한다. 즉, 우리 스스로를 자각(aware) 하게 됨으로써 우리 자신의 존재를 의미 있는 방식으로 선택할 수 있게 되며 조직할 수 있게 된다.

è 현상학의 영향: 각 사람이 경험하는 것을 실재적인 세계로 받아들이는 철학이다. 각 개인이 어떻게 세상을 지각하고 해석하며 경험하는지에 관심을 두고 있다.

(2) 통합(Reintegration) 에 초점을 맞춘다.

è 통합은 자기와 세계에 대한 새로운 인식을 가져다 준다.

è 경험을 통해 자신에 대한 새로운 개념을 형성하는 것이 치료의 중요한 목표라고 할 수 있는데 , 이제까지 소외되었던 자신의 부분들을 통합하는 것은 자신에 대한 새로운 개념형성을 하게 해 준다.

(3) 자기 조절(Self-Regulation) 을 중요시 여긴다.

è 내담자가 스스로 자신을 보살필 수 있다고 믿으며, 따라서 치료는 내담자의 이러한 자립능력을 일깨워 주고 그 능력을 다시 회복하도록 도와주는 방향으로 이루어진다.

è 내담자로 하여금 자신의 에너지를 동원하여 주체적으로 행동하고, 자기지지를 배우도록 도와주고자 한다.

주요 원리(The Principles)

전체론(Holism)

è 전체는 부분의 합 이상이다.

è 전인(whole person)에 관심을 기울인다.

è 개인의 특별한 측면에만 특권적인 가치를 부여하려고 하지 않는다.

장 이론(Field Theory)

->게슈탈트 이론은 장 이론에 기초한다.

->개체를 이해할 때 , 그 주변 환경과 , 맥락을 함께 고려해야 한다는 이론.

->장: 치료자,내담자, 그리고 그들 사이에서 일어날 수 있는 모든 상황을 총칭하는 표현.

전경 형성 과정(The Figure-Formation Process)

è ‘장’ 의 특정 측면이 배경에서 전경으로 드러나는 과정을 추적하는 것.

è 주어진 ‘순간의 상황’에서 각 개인이 주요하게 필요로 하는 욕구가 이 결정 과정에 영향을 미친다.

유기적인 자기 조절(Organismic self-regulation)

è 전경 형성과정과 밀접하게 연결되어 있는 개념.

è 개개인이 성장과 변화에 기여하는 방향으로 또는 ‘평형’(equilibrium) 을 유지하는 방향으로 행동할 것이라는 개념.

현재(The Now)

è 실존적인 삶은 현재에 있어서만 가능하다. 과거나 미래는 관념의 세계다. 따라서 현재와의 관련을 떠나 그 자체만으로는 아무런 의미가 없다.

è 현상학적 관점(Phenomenological inquiry): 어떤 사실 그 자체보다는 개체가 주관적으로 체험하는 것을 중시하는 입장. 그래서 개체가 체험하고 의식하는 현상 밖에 따로 객관적으로 존재하는 세계를 인정할 수 없다고 본다.

è ‘의식의 흐름’ 은 지금 여기에서 일어나는 것이기 때문에 치료자는 내담자와 관계함에 있어서 지금 여기에 초점을 맞추려고 한다.

è 지금 현재의 감정을 경험하기 보다는 자신들의 감정이 지금 현재의 경험으로부터 멀리 떨어진 무엇인 것 처럼 , 그 감정에 대해 이야기 하곤 하는 내담자에게 지금 현재의 경험을 알아차릴 수 있게 도와주는 게 게슈탈트 치료다.

Ex) 당신은 방금 여동생에 대해 이야기 하면서 아랫 입술을 깨무셨는데 , 그것을 알고 계셨습니까? 라고 묻거나 “이번에는 입술을 한번 의도적으로 깨물면서 여동생에게 말해보시겠습니까?” 라고 말하여 지금 여기에서 내담자에게 일어나는 현상들을 관찰한다.

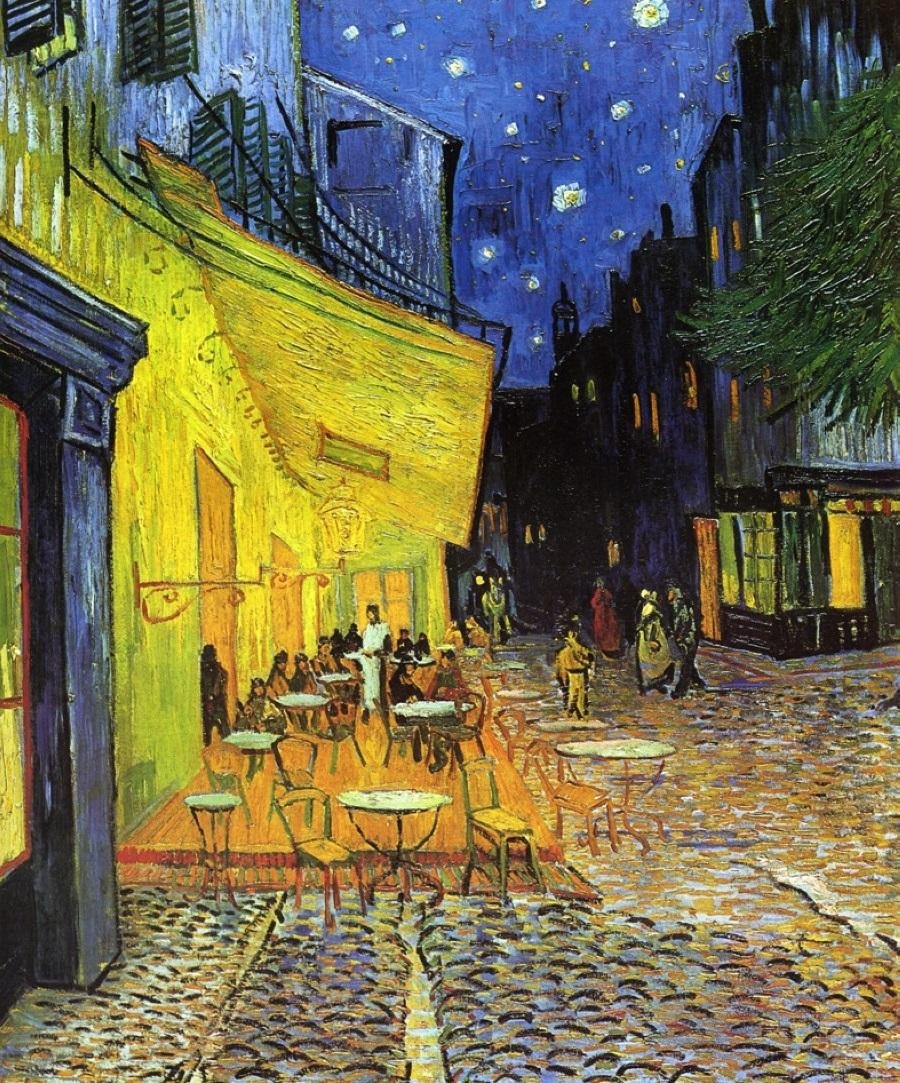

전경과 배경(Figure and Ground)

우리는 대상을 인식할 때 우리에게 관심 있는 부분은 지각의 중심 부분으로 떠올리고 , 나머지는 배경으로 보낸다.

Ex) 그림을 감상할 때 그림은 전면으로 부각되고 액자는 뒤로 물러가는 것. 그리고 , 액자에 관심을 가지면 액자가 전경이 되고 , 그림은 배경이 되는 것.

전경: 어느 한 순간에 관심의 초점이 되는 부분.

배경: 관심 밖에 놓여 있는 부분

미해결 과제

개체가 전경으로 떠올렸던 게슈탈트가 해소되고 나면 이는 배경으로 사라진다. 그러면 그 다음으로 관심이 가는 대상이 전경으로 떠오른다. 이러한 전경과 배경의 교체는 자연스럽게 일어나는 현상인데 , 만약 개체가 게슈탈트를 형성하지 못했거나 게슈탈트를 형성하긴 했으나 이의 해소를 방해받았을 때 , 그것은 배경으로 돌아가지도 못하고 , 전경으로 드러나지도 못하는 중간 층에 남게 된다.

이와 같이 완결되지 않은 혹은 해소되지 않은 게슈탈트를 이르는 말이 ‘미해결 과제’ 다.

알아차림(Awareness)

개체가 자신의 욕구나 감정을 지각한 다음 , 게슈탈트로 형성하여 전경으로 떠올리는 행위. 이 능력은 누구에게나 자연적으로 갖추어져 있다.

참고: 게슈탈트 치료이론에서는 모든 정신 병리현상은 알아차림의 결여로 인해 발생한다고 본다. 만일 개체가 개체-환경 장에서 일어나는 중요한 현상들을 잘 알아차린다면 미해결 과제가 쌓이지 않게 되고, 따라서 정신 병리현상도 생기지 않는다는 것이다.

접촉(Contact)

->전경으로 떠오른 게슈탈트를 해소하기 위해 환경과 상호작용하는 행위.

->에너지를 동원하여 실제로 환경과 만나는 행동

알아차림-접촉 주기

게슈탈트가 생성되고 해소되는 반복 과정

(1)먼저 배경에서

(2)어떤 유기체 욕구나 감정이 신체감각의 형태로 나타나고,

(3)이를 개체가 알아차려 게슈탈트로 형성하여 전경으로 떠올리고,

(4)이를 해소하기 위하여 에너지를 동원하여

(5)행동으로 옮기고

(6)마침내 환경과의 접촉을 통해 게슈탈트를 해소한다.

그러면 그 게슈탈트는 배경으로 물러나 사라지고 개체는 휴식을 취한다.

접촉경계 혼란

->개체와 환경간의 경계가 너무 단단하거나 불분명해질 때 , 혹은 경계가 상실될 때 발생.

-> Perls 의 정의: 우리와 환경이 서로 직접 만나지 못하도록 둘 사이에 마치 중간층 같은 것이 끼어있는 현상.

접촉 경계 혼란을 일으키는 다양한 심리적 현상

(1) 내사(Introjection)

개체가 권위자의 행동이나 가치관을 무비판적으로 받아들임으로써 자기 것으로 동화되지 못한채 남겨 두는 가치관이다. 이렇게 남겨진 가치관은 개체의 행동이나 사고 방식에 악영향을 미치게 되는데 , 이와 같은 타인의 행동 방식이나 가치관이 곧 ‘내사’(introjection) 다.

è Perls 의 정의: 마치 음식물을 제대로 씹지 않고 삼킴으로써 복통이나 설사를 일으키게 되는 것처럼 사회와 부모의 가치관을 통하여 자기 것으로 동화시키지 못하고 , 그냥 무비판적으로 받아들임으로써 내면적인 갈등을 일으키는 현상.

(2) 투사(Projection)

->자신의 생각이나 욕구, 감정 등을 타인의 것으로 지각하는 현상.

->투사의 범위를 정신분석에서보다 좀 더 넓게 잡는다. 즉, 현실왜곡이 병적으로 심각한 정도가 아니라도 선택적 지각현상이 일어나면 투사로 본다.

창조적인 투사: 개체가 새로운 상황에 처하여 그 상황에 능동적으로 대처하는 한 방편으로서 의도적으로 자신의 상상력과 창의력을 사용하는 행위.

병적인 투사: 개체가 직면하기 힘든 자신의 내적인 욕구나 감정 등을 회피하기 위하여 무의식적이고 반복적으로 하는 행위.

Polster 의 의견: 투사가 내사의 영향에 의해 생긴다고 말한다. 즉, 개체에 내사된 가치관이나 도덕적 규범이 개체로 하여금 그의 특정한 욕구나 감정 혹은 생각을 허용하지 않기 때문에 이를 타인의 것으로 지각함으로써 해결 한다는 것이다.

(3) 융합(Confluence)

è 밀접한 관계에 있는 두 사람이 서로간에 차이점이 없다고 느끼도록 합의함으로써 발생하는 ‘접촉경계 혼란’.

Ex ) 갑이 행복하다고 느끼면 을도 행복하다고 느끼고, 갑이 불행을 느끼면 을도 함께 불행을 느끼는 마치 일심동체의 관계와 같은 것.

è 융합으로 인하여 자신의 경계를 갖지 못할 때 개체는 자신의 욕구와 감정을 제대로 해소할 수 없고 따라서 그러한 삶은 미해결 과제로 축적된다.

Perls 의 의견: 죄책감과 짜증은 융합관계에 위협이 닥치면 나타나는 감정이라고 한다.

(4) 반전(retroflection)

è 타인이나 환경과 상호작용하는 대신에 자기 자신을 행동의 대상으로 삼는 것.

Ex) 타인에게 화를 내는 대신에 자기 자신에게 화를 내거나, 타인으로부터 위로 받는 대신에 자위(스스로 위로)하는 것 등이다.

è 환경과 접촉하는 대신에 자기 자신과 관계하는 현상이므로 접촉 경계 혼란을 일으킨다.

(5) 자의식(egotism)

è 개체가 자신에 대해 지나치게 의식하고 관찰하는 현상을 말하는데 , 이것은 자신의 행동에 대한 타인의 반응을 지나치게 의식하기 때문에 생긴다.

è 자의식은 개체가 두 부분으로 분열되어 관찰자와 피관찰자로 나누어지지만, 알아차림은 그러한 구분 없이 유기체 현실이 하나의 통합적인 현상으로 체험된다.

Ex) 어떤 사람이 음악에 맞추어 춤을 출 때 마음과 몸 그리고 음악이 모두 하나가 되어 통합적으로 체험된다. 하지만 , 만일 그가 춤추는 파트너나 구경꾼들을 의식하여 온전히 음악에 몰입하지 못하고 자신의 행동을 대상화시켜서 관찰하게 되면 알아차림은 사라지고 자의식에 빠지게 된다.

(6) 편향(deflection)

è 환경과의 접촉이 자신에게 감당하기 힘든 심리적 결과를 초래할 것이라 예상하고 , 이러한 경험에 압도당하지 않기 위해 환경과의 접촉을 피해버리거나 혹은 자신의 감각을 둔화시켜버림으로써 환경과의 접촉을 약화시키는 것.

è 알아차림을 흐리게 하는 수단으로 우리의 지각이나 감각을 둔감화시키는 것인데, 이러한 태도는 지식인에게서 많이 볼 수 있다.

è 반전은 신체 현상을 수반함으로써 관찰 가능한 외현적인 행동으로 나타나는데 반해, 편향은 감각적인 기제를 통해 지각을 차단하거나 추상적.개념적 사고작용으로 나타나므로 당사자가 말하지 않으면 잘 알아보기 힘들다.

에너지와 에너지 막힘(Energy and Blocks to Energy)

è 막힌 에너지는 ‘방어 기제’의 또다른 형태라고 볼 수 있다.

è 막힌 에너지를 발견해서 , 그것들을 내담자의 ‘알아차림’ 에 포착되게 도와주고 , 이것을 더욱 ‘적응적인 행동’(adaptive behavior) 으로 바꿀 수 있게 도와주는 것도 치료사의 역할이다.

è 각 신체 부위 중 자신의 에너지가 어디에 위치해 있는지에 따라 다양한 증상들이 나타날 수 있다.

치료 과정(The Therapeutic Process)

치료 목표(Therapeutic Goals)

- 내담자가 더 많은 인식(awareness)과 함께 더 나은 선택(choices)을 하도록 돕는 것이 목표이다.

- 인식에는 knowing the environment, knowing oneself, accepting oneself, and being able to make contact가 포함된다.

- 내담자는 인식을 통해 통합적이면서 총체적인 사람이 된다.

치료사의 기능과 역할(Therapist’s Function and Role)

- 내담자가 새로운 행동을 시도하여 무슨 일이 일어나는가를 알아낼 수 있는 실험적 태도를 취함으로써 스스로에 대해 알도록 돕는 적극적인 파트너가 되는 것이다. (Perls, Hefferline, and Goodman)

- 내담자의 전경과 배경을 이루고 있는 것에 대해 관심을 가진다.

- 직면을 통한 변화보다 지금-여기의 틀 안에서 나/당신의 대화로 하는 치료를 한다.

1.내담자의 신체언어에 주목한다. → 내담자는 비언어적인 표현으로 자신이 인식하지 못하는 감정들을 드러낸다.

->내담자의 구어와 신체 언어 간 부조화를 잘 감지해야 한다.

2.언어 유형과 성격의 관계도 중요시 여긴다.

1) “It” talk : “다들 그렇다.”처럼 비인격화된 대명사를 “나는 그렇다.”와 같은 인격 대명사로 대체하도록 요구한다.

2) “You”talk : ‘당신(You)’이라는 일반화된 언어를 ‘나’로 대체하도록 요구한다.

3) Questions : 질문은 내담자가 ‘자신이 잘 드러나지 않는 상태인 안전한 상태’에 숨을 수 있게 한다.

->내담자의 ‘질문(questions)’을 ‘진술(statements)’로 바꾸어 말하게 한다.

4) Language that denies power : 진술에 수식어(qualifiers)나 진술을 뒤엎는 말(Disclaimers)을 덧붙임으로써 스스로의 힘을 부정하려 한다.

->수식어(Maybe, perhaps, sort of, I guess, possibly)를 생략하는 실험을 통해 내담자는 이중적 메시지를 직접적인 진술로 바꾸는 것을 학습할 수 있다. 또한 ‘나는 할 수 없어.’라고 말하는 내담자에게 ‘나는 하지 않겠어.’라고 바꿔 말하게 함으로써 결정에 대한 책임을 받아들여 자신의 힘을 받아들일 수 있게 한다.

5) Listening to clients’ metaphors : ‘내 영혼에 구멍이 뻥 뚫린 것 같습니다.’처럼 내담자가 사용하는 은유에 주의를 기울여야 한다.

->은유의 기저에는 중요한 미결 감정이나 현재의 관계에 대한 반응을 드러낸 내적 대화가 억눌려 있을 수 있다.

6) Listening for language that uncovers a story : 내담자는 삶의 갈등을 나타내는 중요한 단서인 특정한 언어를 자주 사용한다.

->상담가는 내담자가 하는 말의 작은 부분을 잡아내어 그 이야기의 내용을 분명히

밝힐 수 있는 질문을 던질 수 있다.

치료를 통한 내담자의 경험(Client’s Experience in Therapy)

-형태치료에서의 내담자는 스스로 해석하고 의미를 부여하는 능동적 참여자이다.

Miriam Polster’s a Three-Stage Integration Sequence

1) Discovery : 내담자는 자신에 대해 새롭게 깨닫게 되고, 이전 상황과 삶에서 중요한 타인을 새로운 관점에서 보게된다.

2) Accommodation : 내담자는 선택권이 자신에게 있음을 인식하게 된다. 치료실이라는 지지를 받는 환경에서 새로운 행동을 연습하고, 인식을 확장하면서 상황에 대처하는 기술을 획득할 수 있게 된다.

3) Assimilation : 내담자는 자신이 환경에 영향을 미치는 방법에 대해 학습한다.

->내담자는 자신의 입장에서 중요한 문제를 다룰 수 있고, 유연하게 대처할 수 있는 자신의 능력에 대한 자신감을 갖게된다.

치료사와 내담자의 관계(Relationship Between Therapist and Client)

-실존치료의 한 영역인 형태치료는 상담가와 내담자의 인간 대 인간(person to person)의 관계를 중시했다.

-자신과 내담자에 대해 알아야 하며 내담자에게 개방적이어야 한다.

-상담가는 자신의 반응과 관찰내용을 기꺼이 표현하고, 적절한 방법을 통해 개인적 경험을 나누며 내담자를 조작하지 않는다.

-치료는 상담가와 내담자, 모두가 변하는 쌍방 계약이다.

-Polster and Polster(1973)에 따르면 상담가는 자신에 대한 인식과 상담가 자신이 치료적 도구가 되는 것이 중요하다.

-로라 펄스는 상담가가 사용하는 기법보다는 상담가 자신이 더 중요하다는 것을 강조하였다.

적용(Application) : 치료적 기법과 절차(Therapeutic Techniques and Procedures)

The Experiment in Gestalt Therapy

연습과 실험을 구분짓기

1)연습 : 어떤 상황을 유발하거나, 목표를 성취하기 위해 여러 상황에서 사용되는 이미 만들어진 기법이다.

2)실험 : 내담자와 상담가의 상호작용에서 나오고 이러한 대화과정 안에서 생긴다.

-실험은 특정한 목표를 달성하기 위해 고안된 것이 아니며, 상담가와 내담자가 매 순간 접촉하는 과정 속에서 일어난다.

-실험은 모든 형태치료에 내재된 태도이며, 내담자의 완전한 참여가 있는 협동적인 과정이다.

-Miriam Polster에 의하면 실험은 내적 갈등을 실제적 과정으로 표면화 시키는 방법이다.

-실험은 삶의 갈등을 내담자가 현재에서 실연하게 함으로써 갈등을 생활 속으로 이동시킨다.

-실험은 치료적 계약을 통해 이미 개발된 주제-내담자의 꿈, 환상, 신체 인식등-에서 나온다.

-개개인들에게 맞춘 기법을 적절하게 사용하는 것이 아주 중요하며 지지와 위기 간 균형이 이루어진 맥락에서 수행되어야 한다.

Preparing Clients for Gestalt Experiments

-상담가는 내담자와의 관계를 돈독히 하여 신뢰를 형성하는 일이 중요하다.

-Polster는 어떤 일을 일어나게 하는 것보다 실제로 존재하거나 일어나고 있는 일을 관찰하는 것이 상담가가 할 일이라고 하였다.

-최근의 형태치료는 저항을 덜 강조했다.

-Maurer는 ‘저항의 가치’에 대해 극복해야 할 어떤 것이 아니고 상황에 대한 창의적인 적응이라고 한다.

-형태치료의 실험은 내담자의 인식을 확장시키고 새로운 행동을 시도하게 만들기 위한 것이다.

The Role of Confrontation

-펄스 학파는 과장, 거친 직면, 강한 카타르시스라는 특징을 가진 ‘boom-boom-boom therapy’라고 한다.

-Yountef에 따르면 최초의 관계 형태치료에서 최근 형태치료는 많은 지지, 친절 그리고 연민을 포함시키는 것을 발전시켰다.

-직면은 협조적 관계에서 실시되어야 하며 특히 내담자가 자신의 행동, 태도, 사고를 탐색하는 것을 허락하는 협조를 하는 경우에 사용될 수 있다.

Gestalt Therapy Interventions

1) The Internal Dialogue Exercise

-거부하고 부인해 왔던 성격의 일부 기능을 통합하고 수용하는 것에 목표를 둔다.

-중요한 구분 중의 하나가 ‘지배(top dog)’와 ‘피지배(underdog)’이며, 치료는 흔히 이 둘 간의 대립을 강조한다.

->지배(상전) : 공정, 권위, 도덕, 지배, 조작을 강요하며 파멸을 위협한다.

->피지배(하인) : 방어, 무기력, 무력함, 수동적, 희생자 역할을 한다.

-지배와 피지배는 서로 통제하기 위해 계속 투쟁한다.

-성격의 양극 간 갈등은 내사라는 기제에 뿌리를 두고 있으며, 내사는 타인의 어떤 면을 자신의 자아체계에 통합시키는 것을 말한다.

->The Empty-Chair Technique

-내담자가 내사를 외형화 하는 방법 중 하나이다.

-2개의 의자를 사용하여 상담가는 내담자에게 한 의자에 앉아서 지배자가 되어 보라고 하고 그런 다음 다른 의자로 옮겨 가 피지배자가 되어 보라고 한다.

-이 기법의 목적은 모든 사람에게 존재하는 양극성이나 갈등을 높은 수준에서 통합시키기 위한 것이다.

2) Making The Rounds

–한 바퀴 돌기라는 것은 집단 구성원 중의 한 사람이 다른 모든 구성원에서 차례로 다가가 말을 걸거나 행동을 하는 형태치료의 한 기법이다.

-내담자가 “나도 오래전부터 여기에 참여하고 싶었지만, 신뢰할 수 없어서 망설였어요”와 같은 말을 하면 상담가는 “나는 당신을 믿지 못합니다,

왜냐하면..”하는 문장을 각 사람들에게 차례로 다가가서 문장을 완성하게끔 인도한다.

3) The Reversal Exercise

–어떤 증후들과 행동은 때로 근원적/잠재적 충동의 반동으로 나타난다,

-반동기법은 내담자가 매우 불안해하는 바로 그것에 내담자를 뛰어들게 만들어, 숨겨지고 부인해 왔던 자신의 일부분과 접촉하게 만드는 것이다.

-이 기법은 내담자가 부인하려고 노력했던 개인적 특성을 받아들이게 돕는다.

4) The Rehearsal Exercise

–인정을 얻기 위해서 우리는 때로 우리 자신에게 시연을 하는 데 묶여 있다. 내적 시연은 많은 에너지를 소모하므로 새로운 행동을 실험할 의지나 자발성을 억제한다.

-내담자가 상담가와 내적 시연을 큰소리로 말함으로써 사회적 역할 고양을 위해 사용할 수 있는 많은 예비적 노력들에 대해 더 잘 인식하게 된다.

5) The Exaggeration Exercise

-행동이나 몸짓을 반복적으로 과장하게 만드는 것은 행동의 기저에 있는 감정을 부각시키고 내적 의미를 더 분명하게 만든다.

-과장기법 행동 Ex) : 손 떨기(shaking hands), 구부러진 자세(slouched posture) , 주먹쥐기(clenched fists), 힘껏 찡그리기(tight frowning) , 팔짱 끼기(crossed arms)

-과장된 행동을 하고 있는 신체 부위에 무슨 말이든 하게 요구한다.

6) Staying With The Feeling

-내담자들은 두려운 자극에서 벗어나려고 하거나 불쾌한 감정을 피하고 싶어 한다.

-상담가는 내담자가 이 감정을 지속하게 만든다.

-내담자가 회피하기를 원하는 감정이나 행동에 더 깊이 들어가도록 격려한다.

-감정을 대면하고 직면할 수 있는 용기와 고통을 견딜 수 있는 의지가 내담자에게 있어야 한다.

7) The Gestalt Approach To Dream Work

-정신분석에서처럼 꿈을 해석하거나 분석하지 않는다. 대신에 꿈의 함의를 현재 생활로 가져와 지금 일어나고 있는 것처럼 다시 살아 본다.

-꿈꾼 사람은 꿈의 일부가 되어본다.

-꿈 형성이론의 핵심은 투사인데 감정의 인식과 투사의 이해는 같이 이루어 진다고 Perls는 본다.

-펄스는 꿈을 ‘통합으로 가는 왕도’(royal road to integration)라고 했다.

-꿈은 미결된 상황이나 실존적 메시지와 경험하고 있는 갈등이 들어있다.

-꿈의 부분들 사이의 대화를 통해 꿈의 모든 부분들을 이해하고 융합하게 되면 꿈에서 모든 것을 발견할 수 있다.

-Perls에 따르면 꿈은 성격에서 놓친 점이나 내담자의 회피방법을 밝혀 줌으로써 성격의 빈자리를 발견하는 매우 좋은 방법이라고 말하였다.

게슈탈트 이론의 장점과 한계

장점

1.과거를 현재의 관련된 측면에서 다루기 때문에 생동감이 있고 역동적인 치료법이다.

2. 치료에서 진심 어린 관계 형성 , 대화의 중요성을 부각시켜 준다..

3. '나' , '이웃' , '환경' 과 접촉하는 것의 중요성을 드러내 줌. 즉 , 전체론적 관점으로 세상을 바라볼 수 있는 통찰력을 제시해 준다.

4.그리고 , 내담자로 '경험됨' 을 배우게 하기 위해 사용할 수 있는 실험 기법들이 다양하고 , 즉흥적으로 창출 가능하다.

5.상담 이론과 상담에 관련된 실습 그리고 상담에 관련된 연구의 모든 분야를 통합시키는 중요한 치료법이다.

한계점

[1]고전적 게슈탈트 치료에 대한 비판(Fritz Perls style)

1.'직면' 을 지나치게 강조한다.

2.인간 성격의 인지적인 요소들을 너무 고려하지 않는다.

[2]현대 게슈탈트 치료에 대한 비판

1. 게슈탈트 치료법은 강렬한 감정을 불러일으키기 때문에 , 감정을 잘 드러내지 않는 문화 배경에서 자란 이들에겐 사용하는데 한계가 있다.

2. 매우 통합된 접근법이기 때문에 , 다양한 집단을 대상으로 유연하게 이 기법을 사용하려면 많은 훈련이 요구된다.

3. 내담자 스스로의 '자기 발견 능력' , '자기 인식 능력' 을 전적으로 믿기 때문에 , 상담가의 역할이 지나치게 축소되는 경향이 있다.

4. 또한 , 치료적 관계나 대화의 중요성을 강조하는 게슈탈트 치료의 갈래에서는 , 단지 이론적 지식이나 , 임상 경험 뿐만 아니라 고도로 높은 '인성의 발달' 도 요구되기 때문에 현실적인 적용이 쉽지 않을 때도 있다.

다른 이론과의 비교

[1]Gestalt Therapy vs Psychoanalytical Therapy

1) 게슈탈트 치료는 정신분석을 포함한 요소주의 심리학에 반대하여 게슈탈트 심리학의 영향 하에 과정적이고 종합적인 심리학 운동으로 나타났다.

부연설명 : 그래서 개체를 여러 개의 심리적인 요소로 분할하여 분석하는 대신에, 전체장의 관점에서 통합적으로 이해하려고 시도했다.(p.13)

2) 즉, 정신분석에서처럼 과거사건의 의미를 통해 지금의 경험을 해석하는 것이 아니라, 지금 여기에서 과거사건을 새롭게 체험함으로써 과거사건에 대한 새로운 의미를 발견하는 것이다. (p.100) 실존주의는 ‘있는 것’에 대한 철학으로서 현상학적 태도이며, 게슈탈트 심리치료가 이 입장에 속한다. 게슈탈트 치료는 과거나 미래의 사건이 아니라 바로 ‘지금 여기’에서 일어나는 체험에 관심을 기울인다.

3) 게슈탈트 치료작업은 복잡한 이론에 의해 내담자의 행동을 설명하거나 분석하려는 대신 단지 내담자로 하여금 자신의 내부와 외부에서 일어나고 있는 단순하고 구체적인 현실들을 자각하고 만남으로써 자신을 바로 이해하고, 환경과의 효과적인 접촉방식을 스스로 깨닫고 발견하도록 도와주려 한다. (p.101)

4) 정신분석에서는 아직도 저항이라는 개념을 많이 사용하지만, 게슈탈트 치료에서는 차츰 저항이라는 개념을 덜 사용하는 경향이 있다. 특히, 폴스터 등은 아예 저항이라는 개념을 사용하지 말 것을 제안했다. 그에 따르면 저항은 유기체의 통합성을 위협하는 외부압력에 대한 내담자의 정단한 자기방어 노력이라는 것이다.

5) 프로이드는 원초아, 자아, 초자아에 대한 설명을 바탕으로 이론을 구축한 반면 fritz의 접근법은 경험의 세 영역인 외부영역, 중간영역, 내부영역으로 이론을 구축하였다. (p.61)

외부영역 :감각기관을 통해 주변환경과 접촉함에 따라 형성된다.

내부영역 : 생물학적 균형을 유지하기 위한 유기체의 모든 활동(배고픔, 갈증 등)

중간영역 : Fritz가 DMZ(비무장지대)라 부른 이 영역은 내부와 외부경험 사이의 접촉지점을 일컫는다. 기억, 소망 등과 같은 사고를 통해 처리되는 것들이 여기 포함된다. 신경증적 행동이란 불리는 것의 대부분이 DMZ에서 생겨난다. (워드 나이츠jr. 1999)

정신분석, 인간중심 게슈탈트 이론 비교

|

|

|

|

|

|

이론 |

정신분석 이론 |

인간중심 이론 |

게슈탈트 이론 |

|

주요인물 |

Sigmund Freud(1956~1939) |

Carl. R Rogers |

Frederick “Fritz” Perls (1893~1970)/ Laura Perls/ Paul Goodman |

|

인간관 |

인간의 모든 행동, 사고, 감정은 무의식적 성적 본능과 공격적 본능에 의해 결정된다고 보는 무의식적 결정론적 관점. 인간의 본성에 대해 비판적, 비관적이었다. |

인간의 합리성, 자유의지를 강조함. 자아실현을 향해 나아 간다고 봄. 잠재적으로 유능한 개개인이 이미 능력을 지니고 있다고 봄. 인간을 매우 신뢰할 만 하고 선한 존재로 봄. |

인간은 전체론적 존재다.

인간은 환경과 분리되어서 이해될 수 없다.

세상에 대한 주체적 행위자다. 인간은 모든 감각, 사고,정서, 지각을 인식할 수 있는 잠재력을 지니고 있고 , 선택할 수 있는 능력을 지닌다. 인간은 기본적으로 선하지도 악하지도 않다고 봄. |

|

주요개념 |

-성격구조(Id,Ego,Superego)

-의식, 무의식, 전의식

-성격형성발달 5단계

-불안,

-방어기제 |

-자아

-자아실현 동기와 성향

-가치의 조건화

-이상적 자아

-자아 개념과 경험간의 일치 |

-게슈탈트

-여기 그리고 지금

(here and now)

-전경과 배경

-알아차림

-미해결 과제

-에너지와 에너지 차단

-접촉과 접촉 경계 혼란 |

|

상담목표 |

인간의 무의식을 의식화하고 자아를 강화시키는 것. |

내담자가 자아실현 경향성을 발휘할 수 있도록 분위기와 조건을 조정하는 것이다. |

자기 내부의 양극단을 통합하고, 자신의 감정,사고,환경,타인을 경험하고 인식하여 그것들과의 접촉을 이룬다. 그리고 스스로를 조절해 나간다. |

|

상담기법 |

*무의식을 분석.

*꿈의 해석,

*자유 연상,

*저항의 분석,

*전이의 분석 |

내담자의 태도를 중요시한다. 기본적 기법에는 무조건적 긍정적 존중, 공감적 이해, 적극적 경청, 일치성 등이다. |

-알아차림을 증진시키기 위한 기법

-내면적 경험을 분명히 경험하는 방법

-언어연습

-대화 실험

-투사 놀이

-역전 기법

-과장 실험

-순회하기

-꿈 작업 |

|

공헌점 |

체계적인 성격 이론과 효과적인 심리치료 기술을 통해 상담의 발달에 기여함. |

내담자 중심의 기법이다. 그리고 모든 치료법에 적용할 수 있어서 상담의 대중성에 긍정적인 공헌을 함. |

개인에게 실존적 의미를 실제로 경험하게 하고 현재 중심적인 경험을 만나게 하는데 강력한 촉매역할을 하였다. |

|

제한점 |

1. 사회적 문화적 요인을 중요시 여기지 않음.

2. 검증과 반증이 어렵고 과학적 타당성을 논하기가 어렵다.

3. 시간과 경비가 많이 든다. |

1. 지시적인 치료지식과 기술이 병행되어야 한다.

2. 과학적 검증을 하기가 어렵다.

3. 이미 검증된 치료 기법이나 전략들에 대해서도 비판적인 입장에 서곤 한다.

4. 상담가가 진실되며 높은 인격을 지니지 못해 상담에 실패하는 경우가 많다.

5. 수동적인 태도를 계속 고수하여, 내담자에게 무미 건조하고 미미한 영향만 미치고 상담이 끝나는 경우도 있다.

|

1. 인지적 측면을 고려하지 않아서 상담이 어렵다.

|

게슈탈트 이론의 기여도

개인에게 실존적 의미를 실제로 경험하게 하고 현재 중심적인 경험을 만나게 하는데 강력한 촉매역할을 하였다. (노안영&강영신.1999)

[1]공헌점

1. 게슈탈트 치료에서 사람들은 자신의 문제를 남의 일처럼 말하는 것이 아닐라 자신의 투쟁을 실제로 경험한다.

2. 게슈탈트 치료는 현재 속으로 적절한 요소를 가지고 옴으로써 과거를 활기찬 방법으로 취급하는 재미있는 방식이다.

3. 게슈탈트 치료는 변화할 능력이 없어서 변화하지 못한다는 사실을 수용하지 않았다.

4. 게슈탈트 치료는 단순히 장애를 치료하는 기법이 아니라, 성장적, 발전적 관점이다.

기독교적 관점에서 본 게슈탈트 치료

[1]긍정적 측면

1.인간을 전인(whole person) 으로 바라보는 시각을 부여해 줌.

2.각 사람을 대면함에 있어서 그 환경 속에서 독특하게 경험되는 각각의 실존들을 직면할 수 있게 해 줌으로써 , 세상의 복잡성과 다양성을 잘 반영해 준다.

[2]부정적 측면

1.인간 내부에 스스로를 조절할 수 있는 자기 조절(self-regulation) 의 능력이 있다는 게슈탈트 치료의 전제는 , 인간이 창조주를 떠나서는 아무 것도 할 수 없는 존재라는 것에 위배된다. 즉 삶의 주인이 '나' 로 환원될 위험성이 있다.

2.현상학적 접근을 사용하다 보니 , 내가 경험하고 내가 인식하는 게 곧 '진리' 가 되는 세상을 그리고 만다. '절대적 기준' , '절대적 진리' 의 개념을 세우기 보다는 , 지금 이 순간의 감정과 , 나 자신에게 초점을 맞추는 '주관적 세상' 만이 우리 삶의 전부라고 이야기 한다.

3.일단 , 인간관 자체는 '전인(whole person)' 을 중요시 여긴다고 이야기 했지만 , 여기서 말하는 '통합된 개인' 이 , 실재하는 피조물로서의 '통합된 개인' 과 꼭 같은 의미가 될 수 있을지는 아직 의문이다. 왜냐하면 , 게슈탈트 치료자들의 세계관을 들여다 보면 , '인간의 사고와 이성 , 합리성' 의 측면들은 상대적으로 뒤쳐져 있기 때문이다. '내가 만들어 나가는 나' , '나의 선택으로 형성되는 나' 와 같은 실존주의적 전제가 깔려 있는 이상 , 이들이 이야기 하는 '인간' 과 '세상' 은 충분한 설명을 제공해 주는데 한계가 있다. 그냥 , 지금 여기서 '적용' 이 잘 되고 삶을 더욱 다채롭게 묘사해 줄 수 있는 또 다른 차원이 열린 것 뿐이지 , 그 '세상' 을 바르게 설명해 냈는가? 의 부분에서는 여전히 '일부' 에 지나지 않은 '환원된 이론' 일 뿐이다.

4.게슈탈트 요법에서 분명히 부족한 것은 거룩성 또는 영적인 성숙이라는 개념이다.

우리 그리스도인들의 공의, 자비, 겸손, 연민은 의무나 체면이 아니고 하나님의 은혜에 대한 적합한 반응이기 때문이다. 진정한 성숙이란 우리들의 삶의 내면과 실생활 사이의 높은 수준의 일치를 함축하고 있다. 따라서 게슈탈트 요법이 내면만을 강조하는 것을 우려한다. 또한 “당신의 속마음을 이해한다”는 본능은 파괴적인 다원주의와 상대주의로 잠재적으로 이어진다. 자기정체성의 혼합, 관계들의 공생은 기독교 신앙을 기독교적인 문화와 가치들로부터 분리하기 어렵게 한다. (영성발달과 성경적 상담 모델에 관한 연구 / 김명서 ,양평군 : 아세아연합신학대 대학원, 2009년08월)

5.더욱 각박해 지고 있는 사회의 부정적 현상에는 더 깊은 인간 존재의 심연에 대한 고찰이 요구되어 진다. 아무리 상담자가 내담자의 내적 참조체계를 발견하도록 도와주고 회복되었다 하더라도 내담자의 더 깊은 존재의 근원적 해답은 해결되지 못하는 것이다. 해결책으로 그리스도의 영성을 제시하고자 한다. (심리 상담자로서 예수 연구 / 이준배 ,인천 : 인천가톨릭대 대학원, 2008년02월)

B.Hansell, J. & Damour, L. (2008) Abnormal Psychology (2nd ed). River Street, John Wiley & Sons.

참고(Reference)

1.Corey, G. (2009). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. : USA, Belmont : THOMSON

2. Personality Psychology

가. 이관직. (1996). 현대심리리치료요법. 서울, 대한민국: 총신대학교출판부

나. 김정규,(2010).게슈탈트 심리학. 서울, 마포구: ㈜학지사

다.Ward A. Knights Jr. 윤인&이한종 공역. (2006) 게슈탈트 목회상담: 서울 마포구: 시그마프레스

라.노안영,강영신,성격 심리학 :학지사

마.조형춘et al.,(1996). 심리 상담과 치료의 이론과 실제. 서울, 대한민국: 시그마프레스

사.이준배(2008) 심리 상담자로서의 예수 연구 . 인천 가톨릭대 대학원

아.김명서 (2009) 영성 발달과 성경적 상담 모델에 관한 연구. 아세아연합신학대 대학원.