Ch 10. 항불안제 및 수면제

: anxiolytics 의 TOC 는 antidepressants다.

-> anxiety 라는 감정 자체가 depression 과 연관이 깊다. 바로 옆에 붙은 이웃사촌 관계다.

-> 결국에는 우리가 항불안 효과를 노리는 건 antidepressants를 줘서 노리는 거지, BDZ 라는 임시 방편으로 막으려 하면 panic attack 은 막아도 dependency 가 생겨 고생한다.

[1] panic 에 의한 anxiety 와 [2] generalized anxiety 와 [3] withdrawal 에 의한 anxiety를 잘 구분하지 못하는 환자도 많으므로, BDZ를 오래 쓰다가 끊는 바람에 withdrawal 로 anxiety 생기면 왜 자신의 anxiety 가 나아지지 않았는데 약을 줄이냐고 환자가 불만을 제기할 수 있다.

-> 환자에게도 이런 구분점을 잘 알려 줘야 한다.

-> BDZ를 빼고, busprione 같은 물약을 넣어 줄 수도 있다.

-> 너무 물약인데 buspirone 만 main 으로 쓰기에는 어렵겠지? 유지기에는 물약 써 봐도 좋을 것이다.

state anxiety 와 trait anxiety를 구분해 보자.

-> state anxiety: 시간에 따라서, stress 의 위계에 따라 변화가 되는 anxiety [최근에 생긴]

-> trait anxiety: 개인의 특성이 반영되어 있어서 지속되고 유지되는 anxiety [기저에 깔린]

스필만(SPIELMAN'S)의 3P 모델

-> [1] precipitating factor-> state anxiety 와 유사하다고 보면 됨. 현재의 stress factor를 반영한다. 내일이 수능 시험이면 쿨쿨 잠이 오진 않을 것이다.

-> [2] predisposing factor -> trait anxiety 와 유사하다고 보면 됨. 평소 원래 불안이 많고, 걱정이 많은 사람들이 chronic insomnia 가 올 확률이 높다.

-> [3] perpetuating factor

: chronic insomnia에서 중요한 model 이다.

: [1],[2]는 일시적 불면을 일으키는 요소이다.

: [3] 이 있느냐 여부가 chronic insomnia 로의 진행을 결정한다.

[1],[2] 는 우리가 어떻게 control 할 방법이 없다. 그래서 단기 불면은 누구에게나 올 수 있는데 chronic insomnia 로 진행하는 건 [3] 이 결정함.

-> 낮에 누워 있거나 하는 것 등 sleep hygiene 때 교육하는 게 [3] 요소다.

-> CBT-I에서 가장 중요하게 고려하는 건 [1],[2] 는 우리가 바꿀 수 없으니 [3] 에 주목하는 거다.

[공황 장애에 대한 인지적 해석]

사람은 자기 신체에 대해서 잘 알고 있다 생각하고, 내가 생각하는 정신에 의해서 육체가 지배를 당한다고 생각한다. EX) 불안감이 높아지면 palpitation 이 올 수 있다.

: 반대로 palpitation 이 오면 역으로 이걸 불안으로 느낄 수도 있다. 신체적 자극이 올 때 이걸 정신이 잘 못 받아들이면 불안이 생길 수 있다.

: 살다가 카페인을 많이 마시던가 해서 palpitation 이 오면 이걸 죽을 것 같은 느낌으로 받아 들이고, 이게 인지적으로 왜곡되서 고착되면 panic disorder 가 된다고 CBT 적으로 해석하기도 한다.

-> 인데놀 같은 거 줘서 신체 증상 줄여 주면 Panic disorder 가 개선될지도?

-> 그러나 근본적으로는 core belief을 교정해 주는 게 주된 치료라고 주장한다.

불안장애에선 CBT도 좋은 것 같다고 함.

-> 성격 급하고 나르시스틱 한 사람에게 잘 맞는다.

-> PT 는 속 터지는 작업이다. 문턱까지 왔는데 환자는 자신의 psychodynamic을 잘 못 봄

-> CBT는 기법들을 보면, 이걸 처음 만든 사람은 굉장한 나르시스트 였을 것이다.

-> 우리 나라 의료 현실과 CBT는 그나마 잘 맞는다. PT는 잘 안 맞는다.

-> CBT는 세션도 훨씬 짧고, 직접적으로 가르쳐 주는 방식이다. 우리나라에선 PT는 의사가 해 주는 게 없다고 착각한다. PT로 치료 효과 느낀 환자면 모르겠지만 그렇지 않으면 가만히 앉아서 의사가 듣고만 있으니 돈이 아깝다고 느낄 수 있다. CBT는 의사가 말을 많이 해야 한다. 숙제도 내 주고 말이다.

-> 관심 있으면 CBT도 따로 공부해 보면 좋을 것이다.

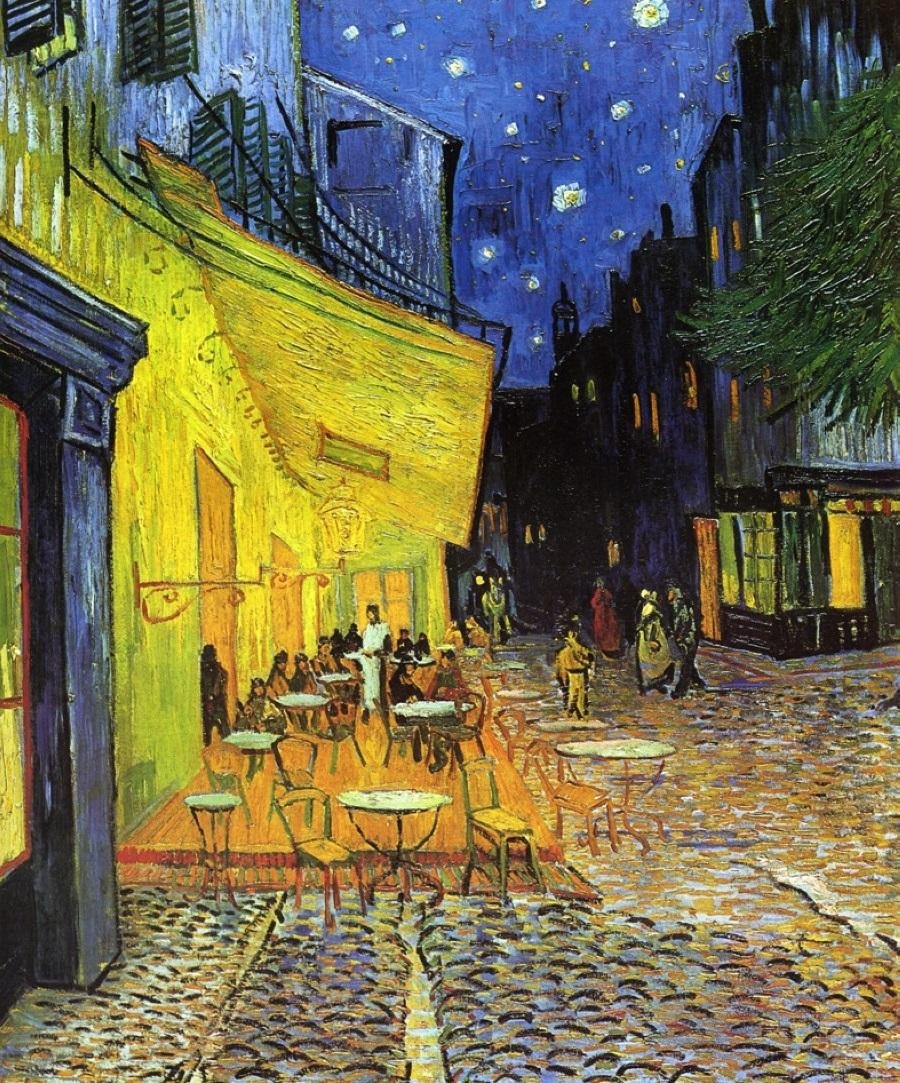

[185page] 그림10.1 중요함

-raphe nucleus 는 serotonin 의 핵이다. -> midbrain,pons,medulla 에 기대어 길게 위치함.

-locus coeruleus 는 NE 의 핵이다. -> pons에 위치함.

-substantia nigra, VTA 는 dopamine 의 핵이다-> midbrain에 위치함.

-amygdala의 핵심적 역할? 공포 -> striatum 의 가장 끝 부분에 위치함. caudate 꼬랑지 부분, 이것은 caudate 안 쪽에 hippocampus와 붙어 있다. 기억과 공포는 밀접하게 붙어 있다.

-> limbic system에서 prefrontal cortex 로도 projection 하고[판단력 관련], hippocampus 랑도 연결[공포라는 근원적 감정을 불러 일으킴]

-> 기억 중에도 공포스럽고, 혐오스러운 감정이 굉장히 강한 감정이다. 이건 인간의 level이 아닌 동물의 level이다.

-> 공포스러운 기억이 잘 안 잊혀지는 건 hippocampus 와 amygdala 의 밀접한 상호작용의 결과일 것이다.

amygdala에서 공포 반응이 일어나면 hypothalamus를 거쳐 HPA axis가 활성화 된다.

-> cortisol 이 나오면 microglia 도 활성화 된다. [여담]

-> HPA axis가 활성화 된다는 건 정신과 영역에선 좋지 않은 거다. stress hormone이 나오는 건 원인이 아니라 보통 결과다. 지금 당사자의 상태가 안 좋으니까 cortisol hormone 이 나오는 거다.

-> locus coruleus를 거치면 alarm reaction 유발한다.

-> 공포 반응 있으면 fight & flight response를 유발 [periaqueductal gray region 거쳐]

-> hyperventilation 은 parabrachial nucleus 가 중요 작용을 함.

[positive allosteric modulator]

-> BDZ 이 PAM 으로 작용한다.

[그림 10.5] [189page]

-> GABA 자체가 inhibit 기능이 있는데 GABA를 늘리면 anxiolytic 효과가 있을 거고 GABA를 줄이면 inhibit을 inhibit 하는 거니까 anxiogenic 효과가 있을 것이다.

-> 당연히 불안해 지니까, locus ceruleus 때려서 NE 나와서 arousing 되고, hypothalamus 지나 HPA axis stimulation 될 거고

BDZ 의 set point 가 shifting 된다는 이론이 있다.

-> GABA에 작용하는 물질인 BDZ를 보면 agonist 로 작용하는데 flumazenil 같은 antagonist 쓰면 기준점으로 돌아와서 아무 효과가 없는 상태가 되어야 하는데 연구들을 보면 panic disorder 환자에선 antagonist를 쓰면 불안이 발생해 버리는 등 inverse agonist 역할을 하는 것처럼 나타나는데 이런 걸 보면 몇몇 질환에서는 set point 가 shifting 되었을 가능성을 볼 수 있다.

: agonist, antagonist, inverse agonist를 알아야 한다.

-> agonist 는 그래프 상 + 로 상승하고, antagonist 는 이걸 0로 돌려 준다. inverse agonist 는 agonist 작용에 반대되는 - 그래프로 그려진다.

-> antagonist 인 flumazenil 은 BDZ의 antagonist 이다. 이걸 쓰면 0까지 떨어져야지 anxiogenic effect는 있으면 안 된다. anxiolytic을 없애는 게 antagonist 이지 없앤다고 -까진 가선 안 된다.

-> panic 환자들에선 flumazenil 같은 antagonist를 줘도 anxiogenic effect 가 있었다고 한다. set point 가 하나씩 뒤로 밀려 있는 것일 수 있다. 정상 사람에선 full agonist 로 작용할 것이 panic 환자들에선 partial agonist 정도로 작용하는 등 작용이 무뎌져 있을 수 있다. antagonist 만 줘도 불안이 유발되더라.

BDZ 수용체 점유율을 볼 때, 점유율이 낮으면 항불안 효과, 항간질 효과가 나오고, 점유율이 높으면 sedating effect 가 커진다.

[195page] 표는 오류가 있다.

alprazolam 의 dose equivalents 는 0.5, clonazepam 은 0.25, lorazepam 은 1, triazolam 은 0.125, zolpidem 은 5~10mg 정도로 보면 된다.

-> 보통은 제일 센 약이 triazolam 이다. clonazepam 도 상당히 세다.

-> lorazepam을 1 정도로 본다. [Wikipedia 참고 해 볼 것]

-> 써 보면 느낌이 온다. 자낙스(alprazolam) 보다는 리보트릴(clonazepam) 이 더 강하다.

-> triazolam 은 악성 BDZ 라고 볼 수 있다. [이걸 쓰면 불면 환자들이 잘 잔다, 파란약을 달라고 말하곤 한다] (할시온, 졸민 등의 이름): 졸민은 zolpidem 으로 오해할 수 있는데 triazolam 이다. 아주 강력한 약이다.

: 할시온,리보트릴이 원 약이고, 졸민,클로나정 등이 카피 약 정도?

: 파란색 placebo 소화제 약으로 대신 살짝 줘 보기도 함.

hypnotic 효과가 커서 tirazolam 의존성 끊어 내려면 clonazepam, lorazepam 거쳐서 겨우 끊곤 한다. [local에서 명의로 소문난 사람들도 triazolam 때려 붓고 있는 사람도 많다.]

-> 미국에선 diazepam 이 BDZ 중에 dependency 높다고 봄. [local에 보면, quetiapine 100mg + diazepam 20mg + olanzapine 20mg 등 sedating effect 있는 약을 쓰는 경우가 흔하다]

-> diazepam 도 의존성 생기면 끊기가 어렵다.

-> 그래서 왠만하면 아티반(lorazepam)을 자주 씀 -> 간 대사도 적고

-> lorazepam 은 anxiolytic effect 는 alprazolam 보다 못한 것 같다고 함. panic attack 있을 시에는 alprazolam 이 더 선호된다. 그리고 sedating effect 는 적은 편이라서 일하는 회사원이 panic attack 오면 lorazepam, diazepam 보단 alprazolam 이 더 좋다.

-> 낮에 function 이 떨어지지 않도록 해 주기.

-> alprazolam + escitalopram을 같이 주고, alprazolam 은 일시적으로 쓰는 거고 main 약은 2~3주 지나야 효과가 있으므로 그 때까지 alprazolam 은 bridge 로 쓰다가 끊을 것을 미리 말해 주기

-alprazolam 0.25 0.25 0.5 정도로 쓰면 -> lorazepam 2mg 정도 쓰는 거다.

-먼저 lorazepam을 주로 쓰다가 이제 dose equivalents를 잘 활용해서 다

->zolpidem 도 환자가 불면이 있다고 해서 10mg부터 주면 안 되고 0.5 T부터 줘야 한다.

(수가 문제로 반절로 주는 걸 문제시 하기도 한다?)

->zolpidem 같은 경우는 임상적으로 봤을 때 10mg 주나 20mg 주나 큰 차이가 없다. 그래서 여러번 주는 건 좋지 않다. 0.5T를 썼다면 한번 더 주는 정도는 가능하겠지만...

[불면이 있을시 물어 볼 것]

1. 잠 드는 게 어려운지 [initiation 되는지]

2. maintenance 가 잘 되는지

3. early morning awakening 이 있는지

-> 이 세 가지에 따라 쓰는 약이 달라짐

1번(induction, initiation)이 문제면 zolpidem 도 쓸만 하다.

2번이 문제면 스틸녹스 늘려도 별 효과가 없다. 스틸녹스 줄 거면 CR 로 줘야 함.(5mg 줄 게 아니라, CR 인 6.25mg 짜리 주던지) 수면제 많이 쓰던 환자면 12.5mg 쓰기. BDZ 중엔 diazepam 이 maintenance 에 효과가 좋다. 아니면 작용시간이 긴 쎄로켈 XR을 써볼 수도 있다.

3번이 문제면? phase shifting인지 보고, shifting 되어 있으면 phototherapy 나 melatonin 제제 써 보기, 그리고 이건 보통 sleep hygiene 교육 다시 하면 해결되는 경우가 많다. 이건 약으로 해결하기 보다는 교육을 잘 시키자.

-> 아니면 원래 적게 자는 사람일 수도 있다.

임신 중 태아에 BDZ가 노출되면 oral cleft 의 위험이 있어서 FDA class D 임.

[197page]

rebound: 원래 있던 증상인데 약을 끊는다던지 했더니 반동이 생겨 더 심하게 튀어오른 거다. // 약으로 누르고 있던 용수철이 이전보다 더 높게 튀어 오름 / 증상이 나오는 방향성은 이전과 동일함

recurrence: 이전과 동일한 거다 / 용수철이 내가 눌러두기 전까지 올라오는 거다.

withdrawal: 기존에 가지고 있던 증상들이 다양한 양상으로 나타날 수 있다.

[타 약물과의 상호작용]

BDZ과 알코올이 cross-tolerance 가 있다는 건 아주 중요하다

-> 알코올 환자들은 외래로 와서 “요즘에는 수면제 먹어도 잠이 안 와요.” 라고 말한다. 그 때 이걸 설명해 줘야 함. 약이랑 술을 같이 드시나요? 라고 물어 보고, 당신 스스로가 불면증을 키우고 있다고 말해 주고, 나중에는 약 많이 먹어도 잠 못 잔다고 말해 줘야 한다.

-> hepatotoxicity 보다 환자가 더 두려워 하는 건 insomnia 다.

-> 술 먹는 환자들은 대개 불면이 심하다.

-> 교육 잘 시켜 줘야 한다.

BDZ 치료 기간에 중도 탈락률이 낮고, 약물 순응도도 높다 ->즉 의존성이 높은 약인 거다.

-> Buspirone 은 5-HT1A partial agonist 이다.

-> 써서 재미보기 어려운 약이 buspirone 이다.

-> buspirone 은 단독으로 쓰기 보단 escitalopram 과 같이 써 주는 게 좋다.

-> BDZ를 빼고 이 두 가지를 쓸 수도 있긴 함.

-> buspirone을 남들이 괜히 안 쓰는 게 아니다.

antidepressants 는 대부분의 anxiety disorder 가 다 활용 가능함.

-> 특히 SSRI 가 상호작용도 적고 해서 선호된다.

[수면제]

-Process S와 Process C 이야기

: Process C 는 circadian, Process S 는 sleep pressure

-> 이 둘이 잘 맞아야 잠을 잘 수 있다.

-> 인간도 동물이라 circadian rhythm 자체가 해가 뜨면 깨어나고, 해가 지면 졸리게 되어 있다. 인간은 일단 기본적으로 주행성 동물이다. 해가 뜨면 눈에서 circadian clock인 SCN에서 melatonin 분비가 억제됨.

-> Process C에서 가장 중요한 기관은 SCN이고, 가장 중요한 물질은 melatonin 이다.

-> Process S에서 중요한 물질은 adenosine 이다. 이건 피로 물질이고, 커피와 관련됨.

Process C 는 melatonin 의 영향을 받는다. melatonin 은 sleep을 유발한다. 저녁에 빛이 안 들어오면 SCN에서 melatonin 분비가 늘어나고, 빛이 들어와서 망막 통해서 SCN이 자극되면 melatonin 분비가 억제됨.

-> 인간의 circadian rhythm 은 24시간이 아니라 24.5 시간 정도 된다.

-> 그럼에도 불구하고, 24시간을 유지할 수 있는 건 process C 가 매일 동조화가 돼서 그런 거다. 해를 보고 매일 reset을 하는 거다.

-> 24.5시간은 인간을 동굴에 집어 넣어 두고 계속 빛을 못 받게 해 본 거다. 그랬더니 30분씩 delay 가 되었다고 한다.

(좀 다른 이야기지만 대학생들이 밤에 새벽 2시에 잤다 2시 30분에 잤다 나중에는 아침 7시에 자고 오후에 일어나는 것도 좀 유사하다?)

process S 는 Sleep pressure다. 깰 때 최저치고, 잠들기 전에 최고치다. 일정 역치가 넘어야 수면 압력이 모인 거다. process C를 통해 melatonin 이 분비되고, process S 가 충분히 쌓여서 adenosine 이 올라가면 잠을 자는 거다.

-> process S와 C가 동조되는 건 저녁일 것이다. sleep pressure 도 정상적인 회사원이면 자연스럽게 쌓일 것이다.

-> insomnia 는 process C를 억지로 뒤틀어야 하는 직군인 교대 근무자에게 많이 발생함.

낮에 자고, 밤에 일하면 Sleep pressure도 꼬일 것이고, process C 도 반대가 될 것이다.

-> 커피가 adenosine을 masking 해서 피로를 일시적으로 잊게 해 준다.

neurotransmitter 중

[1] stimulate 시키는 물질: dopamine, NE, orexin/hyporetin, glutamate, histamine, serotonin, acetylcholine

[2] inhibit 시키는 물질: Adenosine(피로물질), GABA, melatonin

-졸립게 하는 게 항 히스타민제: 히스타민은 stimulating 시키는 거다.

-acetylcholine 도 stimulating : nicotinic receptor 가 여기에 속하니 담배 피는 걸 떠올리면 된다.

-serotonin, NE, dopamine, acetylcholine 등은 stimulated vigilance를 담당한다. 그리고 히스타민은 calm wakefulness를 담당한다. [202page]

-> 히스타민은 tone을 담당함. anti-histamine은 졸리게 만들 수 밖에 없다. histamine 은 각성을 유발함.

modafinil 은 기면병에서 사용한다.

-> 이 약은 histamine 에 작용해서 높여준다. 그리고 orexin 도 올린다. dopamine 에도 작용한다.

-> orexin 의 다른 이름이 hypocretin 이다.

-> 기면병은 낮 시간에 극심한 졸림을 호소하며 발작적으로 잠을 자는 거다. 이 때 동반될 수 있는 증상이 catalepsy 다. catalepsy 는 orexin 결핍으로 인해 발생한다.

-> catalepsy 는 탄력발작이다.

: 탄력 발작이 있는 친구들은 orexin deficiency 가 있다고 해서 이 물질을 높여 줘야 하는데 이 때 modafinil을 사용한다.

-> 잔잔한 각성 시스템만 자극하는 게 아니다. 즉 histamine 만 높이는 게 아닌 것이다.

FDA에서 최근 승인 받은 약 중에 suvorexant 라는 약이 있다. 이 약이 orexin antagonist 이다. 2014년도에 승인 받은 최신 수면제다.

-> orexin 이 어떤 역할을 하는지 알면 orexin antagonist 이니 insomnia에서 쓰는 수면제임을 유추 가능하다. orexin이 stimulating effect 있으니 이걸 antagonist 하면 졸릴 것을 예측 가능함.

-> orexin receptor 는 OX1, OX2 두 가지가 있다. dual antagonist 라 해서 두 receptor를 다 antagonize 한다.

-> 미국에선 실제 쓰고 있고, 우리 나라도 조만간 올 수도 있다.

doxepin 인 TCA도 FDA 승인을 받은 수면제다. ->이 약은 항 히스타민 효과로 인해 수면제로 작용하는 거다.

-> TCA의 receptor profile 이 지저분한데 이 중에서 히스타민 receptor에 작용하는 효과가 수면제로 작용하게 만들어 주는 근거다.

melatonin 은 process C 에 중요한데 MT1, MT2 receptor가 중요하다. [알아야 한다]

-> MT1 이 SCN과 관련된 receptor다. 그래서 MT1 receptor가 활성화 되면 SCN을 inhibition 시켜서 졸리게 만든다.

-> MT2가 phase shift 에 관여한다.

-> MT1 에만 specific 한 약이 있고, MT2 에 까지도 dual 하게 작용하는 약도 있다.

-> agomelatine 등의 약들이 활발히 연구 중이다.

melatonin 제제의 장점은? [1]주간에 인지 기능 저하 등이 거의 없다. [2]수면제 하면 걱정하는 dependency 가 안 생긴다. ->이 말은 withdrawal Sx, tolerance 걱정이 거의 없다. 그래서 미국에선 OTC 로 팔고 있다. 그 만큼 안전하다는 거다.

-> 우리 나라에서는 의사 처방이 있어야 한다.

mirtazapine 도 불면증에서 졸림을 유발하는데 항 히스타민 효과를 이용하는 거다.

감기약 먹고 졸려 하는 사람들이 있는데 이것도 항 히스타민 효과를 이용하는 거다.

-> 미국약을 보면 데이퀼, 나잇퀼 등으로 낮에 먹는 안 졸린 약과 저녁에 먹는 졸린 약이 구분되어 있다. 저녁 약 먹으면 몽롱하고 졸림. diphenhydramine 같은 약이 대표적이다.

※ 모든 이미지는 구글에서 가져왔습니다.